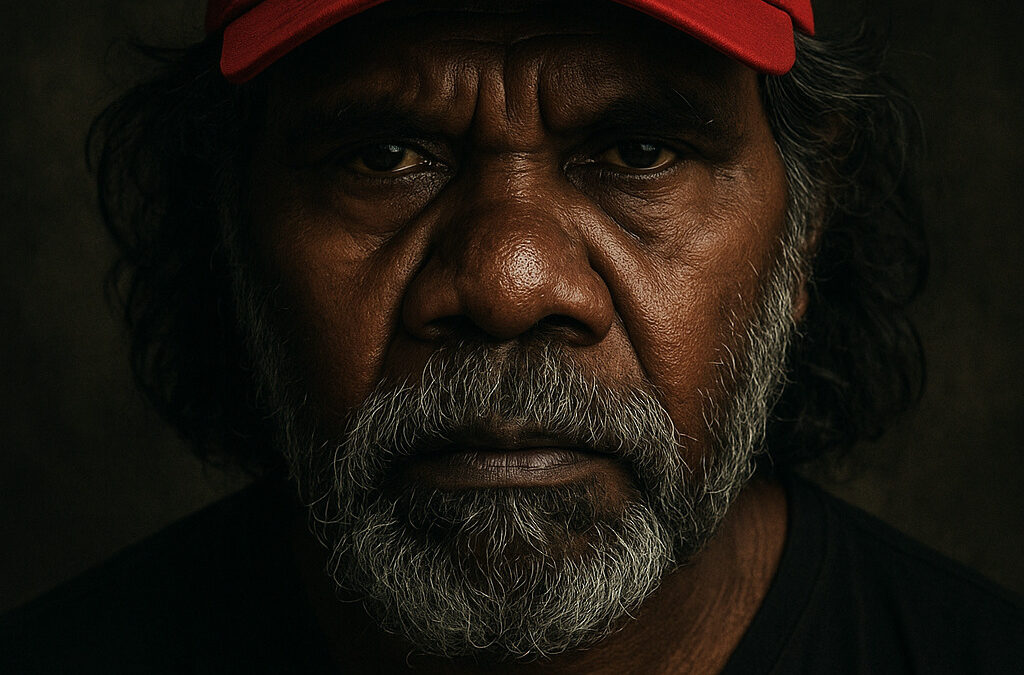

Australie : quand les héritiers de la colonisation manifestent contre l’immigration

En Australie, les manifestations anti-immigration du 31 août 2025 soulèvent un paradoxe : un pays bâti sur une colonisation brutale, marquée par la dépossession et l’extermination des peuples autochtones, se dresse aujourd’hui contre l’arrivée de nouveaux migrants. Cet article revient sur l’histoire coloniale australienne et son héritage idéologique pour éclairer les tensions actuelles.

Des cortèges contre « l’invasion »

Le 31 août 2025, plusieurs milliers de personnes défilent à Sydney, Melbourne et Brisbane. Banderoles en main, les manifestants dénoncent une supposée « immigration massive ». Le gouvernement condamne, la police encadre, les caméras filment. La scène pourrait sembler banale : un pays occidental inquiet de l’arrivée de nouveaux venus. Mais derrière les slogans apparaît une ironie tragique. L’Australie qui manifeste contre l’immigration est un pays qui n’existe que grâce à une immigration coloniale totale, imposée par la force il y a deux siècles et demi.

Un pays né d’un débarquement

Tout commence en 1788. La « Première Flotte » britannique jette l’ancre à Port Jackson. Onze navires, environ 1 400 personnes dont 736 condamnés. Les autorités coloniales proclament la terra nullius, une « terre sans maître ». Mais le continent n’est pas vide : entre 750 000 et 1 million d’autochtones y vivent, organisés en centaines de nations et plus de 250 langues, présents depuis au moins 65 000 ans.

Le grand effondrement démographique

Un siècle suffit pour bouleverser l’équilibre du continent.

- En Tasmanie, entre 1803 et 1830, les 4 000 à 6 000 Aborigènes deviennent quelques centaines après la « Black War ».

- En Victoria, 60 000 autochtones tombent à moins de 2 000 en trois décennies.

- Dans le Queensland, environ 65 000 personnes sont tuées lors des guerres de frontière.

- Vers 1900, il reste moins de 100 000 autochtones sur tout le continent, soit une perte de plus de 80 %.

Aux massacres s’ajoutent les maladies importées, les famines liées aux expropriations et, plus tard, les « générations volées » : des milliers d’enfants arrachés à leurs familles pour être assimilés de force.

Lire également : Fentanyl, paradis artificiels et déclin spirituel : Les fractures invisibles du monde occidental

Quand la science justifiait l’exclusion

Cette dépossession n’était pas seulement militaire. Elle reposait sur une idéologie. Au XIXe siècle, l’Europe se croyait au sommet de la civilisation. Anthropologie raciale, phrénologie, darwinisme social ont classé les peuples selon une hiérarchie imaginaire où l’Européen trônait au sommet. Les Aborigènes furent décrits comme « primitifs », condamnés à disparaître. Ce racisme savant a donné une légitimité à la spoliation, aux massacres et aux politiques d’assimilation. Il a façonné une mémoire sélective où les guerres de frontière furent longtemps absentes des manuels scolaires, et où la colonisation se raconta comme une œuvre civilisatrice.

Une histoire qui se répète ailleurs

L’Australie n’est pas une exception. Aux États-Unis, la conquête de l’Ouest s’est faite au prix de l’extermination partielle des nations amérindiennes, justifiée par le même darwinisme social. Au Canada, les pensionnats autochtones visaient à « tuer l’Indien dans l’enfant », sous prétexte de civilisation supérieure. En Afrique du Sud, l’apartheid a institutionnalisé cette hiérarchie raciale issue des doctrines coloniales. En Nouvelle-Calédonie, colonie française de peuplement depuis 1853, l’insurrection kanak de 1878 fit plus de 1 000 morts, tandis que bagnards et colons libres s’installaient sur des terres confisquées.

N.B. Partout, un même schéma : des sociétés construites par migration coloniale et violences érigent ensuite la défense d’une identité nationale exclusive contre d’autres migrations jugées menaçantes.

L’ironie tragique de 2025

Dans ce contexte, voir des cortèges réclamer la fin de l’immigration prend des allures de miroir déformant. Ceux qui protestent aujourd’hui sont les héritiers d’une colonisation qui fut l’une des plus radicales migrations imposées de l’histoire. Ils brandissent la peur d’un bouleversement démographique, alors même que leurs ancêtres ont imposé le plus brutal des bouleversements.

Ce que révèle la peur de l’Autre

Il ne s’agit pas de nier que la peur d’une « invasion » puisse exister : face à un afflux perçu comme massif, vouloir s’en prémunir est un réflexe humain. Mais replacé dans le contexte australien, le paradoxe demeure. Compte tenu des effectifs actuels, et surtout du passé colonial marqué par la dépossession et l’extermination des peuples premiers, on peut se demander si ces manifestations relèvent vraiment d’un instinct défensif ou si elles rejouent, sous une autre forme, un sentiment de supériorité hérité. Dans ce cadre, la revendication identitaire prend moins l’allure d’une protection légitime que d’une valorisation sociale pour ceux qui s’en réclament.

Zola Ntondo

Éditeur en chef